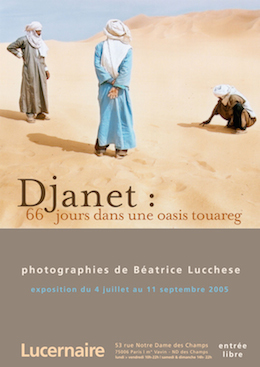

« Djanet : 66 jours dans une oasis touareg » 2003

© Jennifer Ward

Je suis descendue de l'avion un 5 janvier plus chaud qu'à l'ordinaire. Quelques pas dans la lumière pléthorique et au bout de la piste d'aéroport, j'ai revu l'Erg Admer, magnétique, inhumain. Ensuite je me suis souvenue de cette pancarte : « Djanet, altitude : 1096 m » . Plus loin une autre annonce : « Djanet : 30km » et le 4x4 file vers l'oasis. Mes yeux et ma mémoire ont le temps de déplier et de reconstruire toute une géographie de plateaux rocheux, de dunes et de frontières. Au sud, l'Afrique noire remonte par le Niger, et passe en Libye, tout près d'ici, juste à l'est. Même si le jour, elles n'imprègnent que légèrement les lieux, j'ai soupçonné de sombres histoires.

Enfin, j'arrivais chez les Touaregs Kel Ajjer, sédentaires à Djanet et encore nomades dans le grand tout autour. J'avais décidé de rester là pendant deux mois, mon nikon pour voir et tenter de saisir quelque chose de l'atmosphère de ce sud algérien à 90% touareg.

Je me demandais ce qu'il subsistait de cette culture nomade.

Sitôt déposés mes bagages, je me suis rendue compte que leur langue, le tamahaq, était extrêmement vivace. Riche, subtil, il court de l'aïeule à ses petits enfants, de maison en maison, saute les murs, traverse les rues, voyage du souk jusqu'aux caravanes, s'adapte à l'électricité, adore les 4x4, change avec le vent du désert, il se chante et se fait charade, il est partout. L'arabe se pose comme la langue officielle et pour les sédentaires la langue écrite.

Cependant, chez les touaregs de l'oasis, la vie est rythmée par le rituel musulman. En février, j'ai assisté à la fête de l'Aïd el Kebir, henné pour les femmes, habits neufs pour les enfants et vêtements traditionnels touaregs. Ainsi, bien souvent, les cultures berbère et arabe s'imbriquent. Difficile, pour moi, de les démêler.

Mais qu'importe, il n'était pas question de faire oeuvre d'ethnologue.

Accueillie dans la maison d'Abdou Borgi et celle de ses trois soeurs, Kishi, Taha et Fatma, je me suis laissée porter par la vie du quartier... D'un coté à l'autre de la rue, d'une cour à l'autre, j'ai rencontré les cousins, les voisins, partagé les repas, fait quelques sauts à l'épicerie, visité Rahwa, la grand‑mère qui s'est cassée la jambe et aussi Aïcha qui a eut un bébé le 11 février. J'ai blagué le soir en regardant la télévision égyptienne ou libanaise. J'ai acheté un ballon à Mohamed Eïmen, fait le devoir de français de la copine de Fatma, je suis passée au jardin voir Zora, j'ai arrosé le bananier tous les 2 jours et encore j'ai assisté à une course de chameaux. Mais l'inventaire ne se clôt pas des paroles échangées, des journées d'Azellouaz, du temps passé à observer les attitudes, les gestes. Regarder comment invariablement Abdou et Kishi laissent choir leur trousseau de clés, parfois ici, parfois là, comment Taha tire un matelas pour s'installer au milieu de la cour, n'importe où serais‑je tentée de dire. Comment, debout au milieu de nulle part, l'oeil au loin ou assis sur leurs talons ils savent attendre, peut‑être en traçant des signes dans le sable, peut‑être sans rien faire.

En réalité, j'ai compris que « n'importe où » et « au milieu de nulle part » constituent le lieu juste, l'endroit parfait et que de toute façon dans tous les corps touaregs l'espace autour est encore partie d'eux‑mêmes, intrinsèque.

Comment pourrait‑il en être autrement, quand derrière la porte, derrière le battant de la toile de tente il y a « Ténéré » , le grand désert, ainsi nommé, chanté en tamahaq ; c'est à dire l'espace, tel que j'ai pu le rêver, celui dont sont fait les touaregs et celui qui donne encore des frissons même à un Kel Ajjer sédentaire.